真相网:“數字會說話:物價透露的中國經濟” (今天共有3篇文章) |

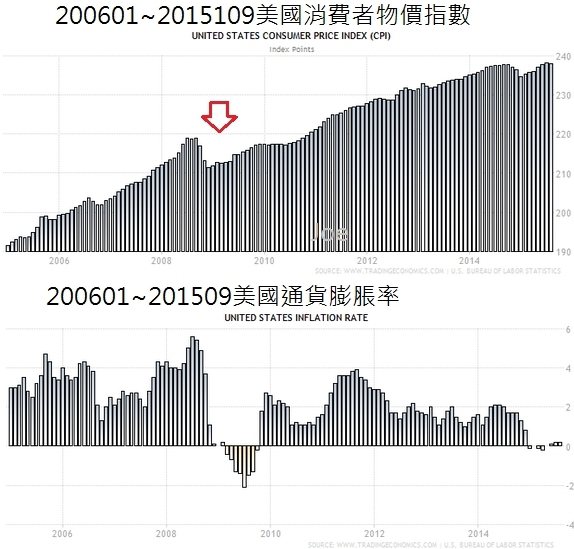

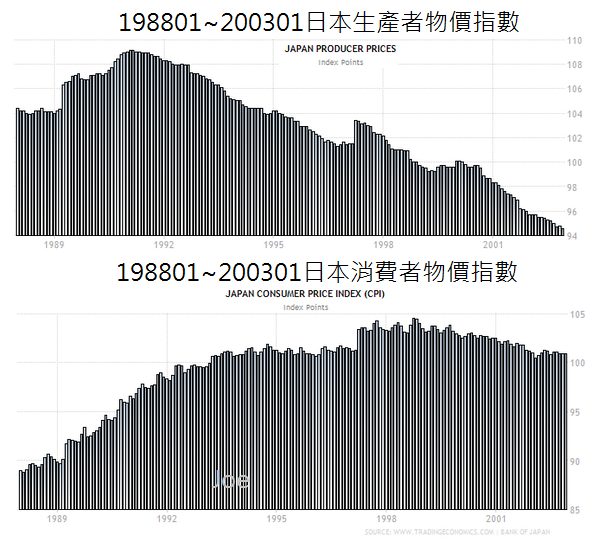

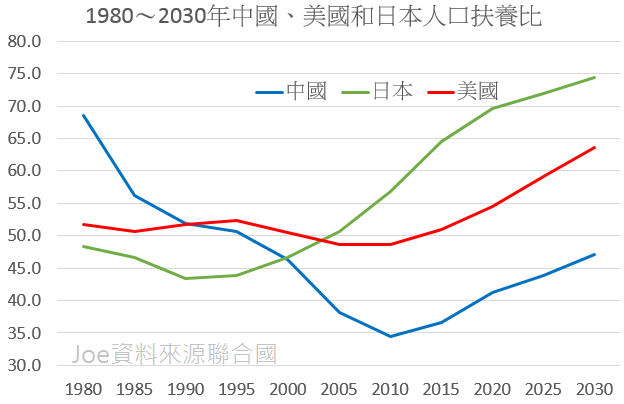

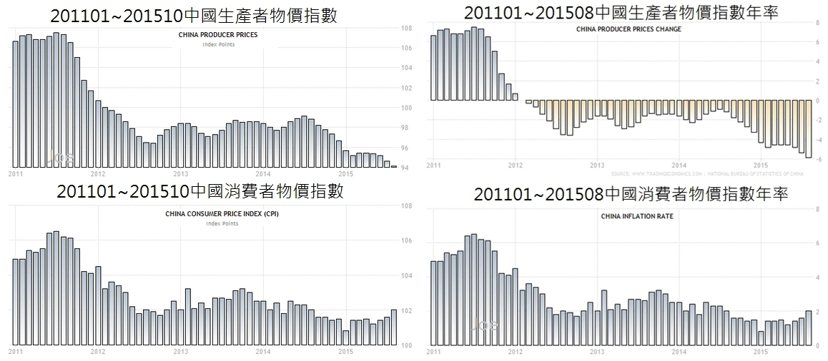

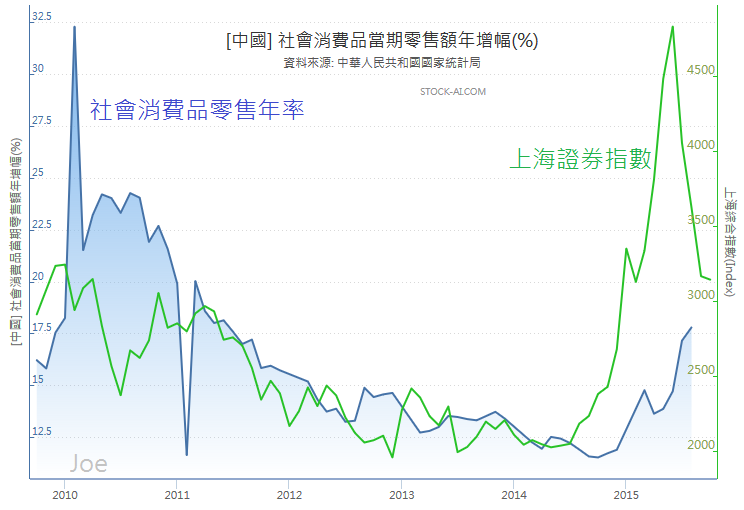

Posted: 23 Oct 2015 09:43 PM PDT 【真相网2015.10.24】 圖/美聯社物價的長期趨勢,對國家來說是相當重要的經濟訊號。以美國這樣的大型經濟體為例,民間消費占GDP約68.3%,服務業占GDP約80%,其大部分的經濟產值,都來自於美國境內的消費和投資;換句話說,美國的物價情況,會嚴重影響其消費市場的表現。 2009年金融海嘯的根本原因就在於,房地產貸款風暴大幅抑制了美國人的消費力,在供給需求的機制下,市場消費者的購買力會推升商品價格溫和上漲,而溫和 上漲的物價,也會回頭推動消費者的購買慾。目前美國聯準會(FED)官方的理想通貨膨脹率是2%——也就是今年的物價,相對於去年同期的物價要能成長2% ——但如果通貨膨脹率大幅下降,那麼美國很高機率會再出現大型的景氣蕭條。 消 費者物價指數(CPI)是統計和居民生活有關的產品及勞務價格的物價變動指標,也就是把物價量化成一個數值來表示,今年的消費者物價指數,相對於去年同期 的消費者物價指數,稱為通貨膨脹率(CPI年率),2009年美國消費者物價指數驟降(紅色箭頭),同期的通貨膨脹率也驟降,呈現消費緊縮環境。 圖/作者提供同樣是已開發國家的日本,大約在1998年開始,出現通貨緊縮,消費者物價指數也隨這股趨勢長年下滑。日本也是以民間消費為主的經濟體,當物價溫和下跌 時,往往會伴隨景氣蕭條而讓更多消費者預期「物價會下降」,進一步讓消費行為產生延滯心理,除了必須型消費,會盡量減少耐久財和非必須型的消費,因為消費 越晚、價格越低,除了日常用品以外,沒有急著消費的必要。 不過「天天都便宜」的物價,對經濟發展未必是好事。2012年日本首相安倍晉三上台後,大力推型所謂的「安倍經濟學」,其核心概念就是刺激消費、透過加稅 和量化寬鬆,讓人們知道,政府推動通貨膨脹的決心。只要人民消費力揚昇,讓需求大於供給,物價恢復長期溫和上升趨勢,那麼經濟就能好轉。 生產者物價指數(PPI)是統計商品生產的成本,把生產成本量化成數值,算是CPI的先行指標,例如2015年生產者物價指數年率2%,意思是,2015年的PPI除以2104年的PPI,生產成本增加2%。 圖/作者提供早在1990年代,日本國內的生產者物價指數就已有長期下降趨勢。起初日本民間薪資還有所成長,並掩蓋了生產者物價指數下降的負面因素,勉強保證消費者物 價指數的上升,但其成長幅度越來越慢。1997年日本提高消費稅,物價上漲的預期心理在市場發酵,讓消費者物價在1997年大幅成長,但消費者卻都趕在加 稅前拼命消費,等到消費稅提升後,早已宣洩完畢的消費者買氣反而更加萎彌,反倒讓這波消費稅政策成為日本通膨的終結者——於是,日本進入長期通貨緊縮時 期,國內消費力不振,薪資長期停滯成長。經濟從此走入下坡。 2008年,美國爆發次級房貸危機,國內消費全面緊縮。當年恰好也是美國人口紅利耗盡、正要進入人口負債結構的時刻,人口扶養比從波段低點往上揚昇;巧合 的是,日本的1990年生產者物價指數也走入下坡、處在房地產大崩盤的邊緣時刻,也剛好是人口扶養比從波段低點往上揚昇的起始點。全球第二大經濟體——中 國——2011年勞動年齡人口占總人口的比重開始下降,人口扶養比重恰好也從最低點開始往上揚昇:似曾相識的背景再度出現,如今中國,是否也會步上日本的 後塵? 2011年,中國的生產者物價指數和消費者物價指數,同時達到了近年的高峰。2011年過後,兩項物價指數同步在下降,若以年率做為比較,生產者物價年率 連續43個月負成長,2015年甚至一度接近-6%,這意思是,2015年中國企業的生產成本,比2014年同期下降6%,上次中國生產者物價指數,出現 為期12個月以上的深度負成長,已經是1997年的亞洲金融風暴時期,這不免讓人擔心,中國極有可能進入「長期通貨緊縮」的徵兆。 然而全球許多國家在2015年同時都面臨物價成長幅度下滑的環境,但主要原因包含經濟成長力道降溫,還有國際油價和原物料大幅暴跌,所以不能單純因為生產 物價長期走低,就認為中國經濟出問題,不過中國政府可不願意冒這個風險,對於政策操盤者而言,可絕不能讓社會大眾產生「物價將會進入長期下降」的心理預 期,否則這股預期心理將讓消費遞延,那時麼通貨緊縮可能就會成真的出現了,這對中國長期的經濟發展絕不是好消息。 這也說明了,為何中國官方會連續兩年大動作地擴大放寬貨幣政策:調降利率和存款準備率、頻繁實施貨幣逆回購政策、在證券市場積極拉抬國內股市,甚至是通過 民眾養老金、社會保險基金進場護盤、調降印花稅......等政策。這些政策都是中國政府積極拉抬國內股市的手段,因為股票市場積極的上揚力量,確實可以 為民間消費帶來的遞增效應。2009至2010年間,中國股市的成長起了個頭,隨後中國國內消費品零售的成長勁道隨後就到;但當股市成長力道衰弛不在,民 間消費品成長力又降溫了,經濟危機爆發的風險當然也就順勢爬升,不過中國官方的政策強心針也讓2014年下半年的中國股市大幅飆漲後,民間消費品的成長力 也藉此重新升溫,民間消費維持熱度,這是拉抬通貨膨脹最有效的方法之一。 從生產者物價指數和消費者物價指數之間的落差,也可以觀察到中國政府對於生產者物價指數大幅下滑的擔憂,2015年第三季,中國的生產者物價指數年率和消 費者物價指數年率平均落差超過7%,這是近20多年來最大落差,這個數據落差,在同期的美國約是1%、日本是3.2%、歐元區是2.4%,這三個經濟體仍 然處於大量印鈔後的量化寬鬆環境,生產者物價指數是商品生產的成本,算是消費者物價指數的先行指標,可以思考看看,所有企業的生產成本下降5.5%,但反 映到社會上的物價不僅沒有下跌,還上升1.5%,這過程得提高多少薪資,或者印多少鈔票到金融市場流通,才能產生如此大的落差值。 |

Posted: 23 Oct 2015 09:37 PM PDT 【真相网2015.10.24】自从造天地以来,神的永能和神性是明明可知的。虽是眼不能见,但藉着所造之物,就可以晓得,叫人无可推诿。 普通步枪子弹的速度大约是每秒1公里(大约是3马赫),当子弹从你眼前飞过的时候,你是看不见的,如果把地球比作子弹,当地球从你眼前飞过的时候,你的眼睛能看见吗? 你知道吗?地球为何能自转?又是以怎样的状态运行? 经科学家测算,地球是以每秒465米的速度自转,相当于每小时自转1700公里,是普通喷气客机时速的2倍,23小时56分4点09秒转1圈,这是1天的精确时间。精确到零点零几秒,每天如此,千年万年都不曾改变。 地球带着月亮以每秒3万米的速度公转,其速度是子弹的30倍,365天5小时48分45秒便围着太阳绕了1圈,这是1年的精确时间,也是千年万年都不曾改变的。 太阳又带着地球以每秒250公里的速度(注:是子弹的250倍,相当于高速列车每小时的速度),绕着我们所在的银河系的中心旋转,转一圈需要2亿5000年! 我们所在的银河系,有恒星大约1000亿颗,直径10万光年,像地球这样的行星有无数个。但银河系只是一个小宇宙而已。 大约1000亿个小宇宙构成一个中宇宙,其直径达150亿光年。至于大宇宙有多大,大宇宙之外还有什么,目前甚至不能猜想臆测。 一个城市如果没有交通法规的限制,没有红绿灯的限制,每辆汽车都以60公里时速(每秒只有约16米)行驶,交通状况会怎样哪?一定满街事故,全面瘫痪。 而宇宙如此恢宏,每个星球都以极高的速度飞驰,但却秩序井然又这样精确,会是胡乱碰撞形成的? 瑞士的手表是世界上公认的、最好的、最准的。 带陀飞轮的手表,可以最大限度地减少地心引力对表的精确度造成的影响,但这样的手表一个星期也有5秒左右的误差,而这样的表的价格通常都得过百万人民币。 世界上最准的石英钟300年误差1秒,它也是瑞士的,仅有一块。 试想一下我们的地球如果每天慢1秒,几百年、几万年、几亿年下来,我们能活命吗?所以,对天文了解的越多,越叹服造物主的大能,这也是不少伟大的天文学家都是虔诚的基督徒的原因,伽里略、哥白尼、布鲁诺、牛顿、哈勃、哈雷等。 他们深信这一切皆出于超级智慧的设计 牛顿造了一个太阳系模型,中央是一个镀金的太阳,四围各大行星各照各的位置排列整齐,一拉曲柄,各星立刻照自己的轨道和谐转动,非常形象和美妙。一天,哈雷来访,见到这模型,玩弄了好久,惊叹叫好,兴奋地问是谁造的。 牛顿一本正经地告诉他,这个模型是没有人设计和制造的,只不过是偶然由各种材料凑巧碰在一起而形成的。 哈雷反驳说,这么精巧的模型,必定是手艺很高的工匠作出来的! 这时牛顿拍着哈雷的肩头说:〝这个模型虽然精巧,但与真正的太阳系比起来,实在算不得什么,你尚且相信一定有人制成的,难道比这个模型精巧亿万倍的太阳系,岂不是更应该有一位全能的神,用高度智慧创造出来的?〞 ——哈雷这才恍然大悟,马上改变观念,也相信了上帝。 是的,天体的形成、天体动力、天体的秩序究竟来自哪里?人类苦苦探寻到今天,得到的答案只有一个,就是来自至高无上的神! 来源:网文转载 |

Posted: 23 Oct 2015 09:21 PM PDT 【真相网2015.10.24】中国国家统计局最近公布的经济增长率数据显示,中国大陆第三季度经济增长6.9%。但海外经济界专家质疑,中国经济下滑实际情况会更差。 《华尔街日报中文网》10月20日报道,中国政府宣布的第三季度经济数据好于预期,然而这些数据公布不久,经济学家们就对官方公布的6.9%增长率的准确性提出了质疑。经济学家的怀疑主要集中在,中国经济的总体增速和分项数据之间的明显不符。例如,第三季度进出口额双双下滑,工业增加值弱于预期。工厂出厂价连续43个月下降,尽管政府继续对基础设施大量投入,但9月份固定资产投资增长减速。经济学家指出,虽然零售额和服务业增长稳定,加之9月份新增贷款数据表明需求在上升,但这些因素尚不足以抵消其它大量负面数据。法国兴业银行 (Societe Generale CIB) 的经济学家克劳斯-贝德尔(Klaus Baader) 说,从这些数据来看,看不出来中国GDP的增长到底有多稳固。 报道说,中国政府10月19日(星期一)发布GDP数据之前的一些疲软报告令人更确信,中国要实现2015年7%左右的增长目标面临越来越多的困难,而7%已经是25年来的最慢增速。经济学家认为,中国经济还远没有到达崩溃的地步,但很多人认为中国经济的实际增速要比官方的数据低一到两个百分点。中国央行、财政部和国家统计局没有立即就此置评。上个月,中国国家发展和改革委员会(简称:发改委)表示,外界对中国上半年增速7%的质疑太过武断。中国央行10月初曾表示,中国将采用更为严谨的国际货币基金组织 (International Monetary Fund, 简称IMF) 的统计方法,进一步提高中国统计数据的透明度、可靠性和国际可比性。美国普林斯顿大学的社会经济学博士、过去在中国从事过统计工作的程晓农先生就经济学家为何质疑中国官方经济数据这个问题表示,这是因为中国官方公布的经济或其他种类的数据的确存在虚假成分或水分: "中国国家统计局的数据经常是带有虚假成分或很多水分的,除了有时会因技术上的错误而导致的不正确成分以外,更多的是统计数据被当作是为中国经济吸引海外投资的一个手段。也就是说,中国政府公布的统计数据具有为中国经济做广告的隐含目的。" 《华尔街日报》中文网的报道说,还有更多迹象显示,中国的企业正陷入困境。钢铁交易商中国中钢集团公司 (Sinosteel Co.) 上周差点成为首家在中国公开债券市场上违约的央企,之后"获救",即:该公司20亿元的人民币债券(合3.15亿美元)的偿还延迟了一个月。标准普尔评级服务公司 (Standard & Poor's Ratings Services) 10月19日称,中国政府的明显干预,引发了外界对中国让市场在经济中发挥更大作用承诺的质疑。 凯投宏观 (Capital Economics) 称,在2012年之前,由于中国经济增长目标普遍低于中国的高增长率,因此经济增长数据低于目标水平的可能性很小。凯投宏观预计,中国经济的实际增速只有4.5%左右。该公司称,现在,经济增长的放缓加大了中国政府统计工作人员正在面临让经济数据达到官方所宣布的经济增长目标这方面的政治压力。凯投宏观称,虽然每个国家的统计系统都有产生误差的时候,但在很多国家,统计误差通常会有高有低,总体而言能相互抵消。然而在中国,统计误差通常都偏向于同一个方向:在中国,这些误差通常导致经济增速被夸大。 经济学家发现的一个问题是,中国经济的环比增速缺乏明显的波动。西太平洋银行公司 (Westpac Banking Co., WBC.AU) 经济学家麦凯 (Huw McKay) 称,将本福特定律 (Benford's Law) 应用于中国经济增长数据时,就会显示有明显的平滑处理痕迹。本福特定律是一种数字分析方法,用于检测各种统计数据是否存在异常。有学者将本福特定律用于希腊2011年经济数据的检测,检查结果发现希腊的数据存在过分修正,支持了欧盟委员会之前的调查结果。 经济学家们表示,中国未经通胀调整的名义增长率往往是可靠的,但实际增长率问题较多,部分原因是所谓的平减物价指数的使用,即,对增长数字进行物价变动调整的工具。西太平洋银行称,中国的增长率估算"弹性很大",并说中国政府使用的平减物价指数常常与其官方通胀数据有很大出入。此外,经济学家还指出,中国有时会在不作任何解释的情况下中断数据发布,削弱其连续性和透明度。例如,基尼系数是衡量一个社会内部收入分配差异状况的指标,随着贫富差距扩大,中国一度停止发布基尼系数长达10年,然后在2012年恢复发布这项数据,对此也并未作出任何解释。经济学家们还表示,随着中国中产阶级对于经济高速增长对环境影响的意识增强,许多环境数据,包括衡量污染所带来"经济损失"的指标,在2010年之后就停止发布了。普林斯顿大学的社会经济学博士程晓农指出,中国统计部门发布各种数据往往有政治考虑和取悦于党和国家领导人: "中国统计部门发布各种数据往往只是给党和国家领导人看的,它并不在乎海外学者或媒体是否会提出质疑。" 《华尔街日报》的报道说,经济学家还指出,从中国的数据处理方式可以看出,中共一贯的中央计划思维以及树立信心的意愿。西太平洋银行的麦凯说,股灾之后发布的中国第二季度GDP增长率为7%,这一数字可能协助鼓舞了人们的士气,推动了消费者的继续消费,企业的持续投资。他说,这可以给决策层争取到一些时间。但分析师指出,统计数据的不精确会给决策层提供有误的信息,而且目标过高会促使政府推行促增长的政策,从而负面影响经济减轻债务和降低过剩产能的能力。 《华尔街日报》的最后报道说,经济学家指出,中国仍在摸索并改善其编制经济报告的方法,而且,中国正在面临试图向靠服务业和消费来驱动经济增长转型的挑战,而服务业和消费数据均比制造业和国家投资更难以统计。很多分析师说,他们预期中国2015年能够达到7%的增长目标,尽管分项增长看起来并不很强劲。汇丰 (HSBC ) 经济学家范力民 (Frederic Neumann) 说,"中国将变出GDP增长率达到7%的戏法,我毫不怀疑中国政府有能力实现在他们看来是适当的经济增长速度。" 轉載自自由亞洲電台 |

| You are subscribed to email updates from 真相网. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |

| Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |